名作の予感しかしないゲーム『No, I'm not a Human』は、"恐怖"が他者への「差別」から生まれうると教えてくれる

『番長皿屋敷』という怪談があります。お菊さんの亡霊が夜な夜な皿を数えるあれですね。

あの話、いま聞いても怖いというよりかわいそうな印象が先に立ちます。皿を割ったくらいで拷問されるとはなんともひどい話で、怖いのはオバケよりもそんなことをする主人のほうですよ。

ただ、この話はやはり怪談なわけです。なぜ怖い話なのに、時代によってはかわいそうな話として捉えられるのか? それは、今と比較すると女性の地位が低く差別されていたからではないかと考えられます。

研究者の情報によると、地球から遠い宇宙の未来に見られる現象とのことです

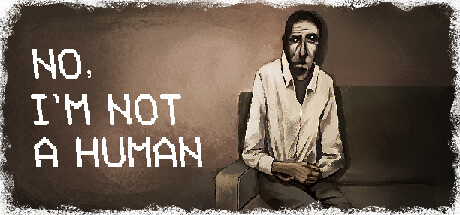

『No, I'm not a Human』

人間は得体のしれないものに恐怖を抱き、その怖いものを遠ざけようとします。そして、それが差別に繋がります。

そもそも異形が怖いのは、整った見た目の人間をありがたいと思うからこそ。赤ちゃんの口唇口蓋裂(上唇などが裂けているような状態)は手術で綺麗に治ることも多いようですが、それでも見ると驚くでしょう。不気味な風習のある田舎がホラーの題材になりやすいのは、都心から離れた場所に不当なまなざしがあるからではないでしょうか。

2025年秋にリリース予定のゲーム『No, I'm not a Human』は、そのことをまざまざと見せつけてくれる名作になりそうです。体験版を遊んでそう思わされました。

◆人間を殺す「来訪者」が夜にやってくる

『No, I'm not a Human』の世界では、灼熱の太陽にすべてを焼き尽くされかけています。となると人々は夜に外出するようになるわけですが、それも容易ではありません。

街には「来訪者」と呼ばれる人殺しの化け物が現れるようになったのです。来訪者は人間に擬態し、ひとりで過ごしている人間を探してそれぞれの家を訪問します。やつらはどこから来たのかわかっておらず、いろいろな意味でまさしく来訪者なわけです。

来訪者は孤立している人間を狙うため、人々は身を寄せ合う必要があります。しかしながら、誰が人間で誰が来訪者なのかわからない。見分けるためには、テレビから流れるわずかばかりの、しかもアテになるのかまったくわからない情報を参考にする必要があります。

疲れ果てた住民たちとの緊迫した対話シーン

ゲームシステムとしては『Papers, Please』からの流れにある間違い探しゲームの一種です。来訪者は「歯がやたら白い」だとか「爪に土が入っている」などの特徴があるため、それを見分けて人間と思しき存在だけを招き入れる必要があります。

しかし覗き窓越しにすべての検査ができるわけもなく。場合によっては、招き入れたお客さんを詳しく検査してから撃ち殺す必要があります。さもなくば、寄り合う人が死ぬばかり。

◆「よくわからない人が怖い」というプリミティブな感情に逆らうゲームシステム

『No, I'm not a Human』はとにかくビジュアルが優れています。テレビに出てくるニュースキャスターは眼鏡の度のせいか目玉が巨大で薄気味悪く、家を訪ねてくる人たちもひたすらに顔色が悪く、お隣さんの娘は疲れたおじさんのような顔をしています。

彼らは(おそらく)人間にも関わらず、異形のような姿をしており怖がらざるを得ません。できることならば家に入れたくないし、しかもよそでモメて追い出されたような人物ならばなおさらです。

しかしながら、外にいる人たちはそれぞれの苦労を背負っています。

「どうする?中に入れてもらえるか?」- 重要な選択を迫られる瞬間

火事に焼かれて全身を火傷した元消防士、夫を亡くして憔悴しきった女性、いなくなった旧友を探し求める車椅子の男性、4人の子供を見失った母親……。彼らは苦境に立たされているだけであり、本来であれば同情すべき存在です。しかし、それが怖い。ついでに顔も怖い。

「困っている人たちが来訪者の可能性がある」というのもありますが、そもそも問題を抱えた人を受け入れたくないと思うのは、余裕のない状況においては致し方のないことでしょう。

絶望しきっている人なんて助ける必要があるのか? トラブルを起こした人なんて家の中に入れても困るだけじゃないか? 問題を抱えている人は遠ざけるべきじゃないか? そう思いはじめると、家の扉を固く閉めたくなります。

テキスト(ローカライズ)もすごくよいです。謎の予言者らしき人物が語るセリフが57577になっていたり、そもそもデモ版でかなりきちんとした翻訳が入っていたりと、不気味な雰囲気を盛り上げてくれます。

そう、他人に対する差別感情が恐怖に繋がりうるのです。現実世界には(いわゆるモンスターにあたる)来訪者は存在しませんが、極端にいえば知らない相手が何をしてくるのかはわからない。ゆえに、不審な姿の相手は怖いと思うのが自然です。

もちろん、知らない人に対して気を配ることは必要でしょう。しかしながら必要以上に警戒し、人種や性別、容姿や障害などを理由に他人を排除しようとすればそれは差別になる。相手を知り、安全そうな人とは協力し、そうでない存在は家の中に入れない。──この極めて当たり前の行動こそが、『No, I'm not a Human』のゲームシステムとなっています。

◆恐怖を乗り越えた先にある恐怖

そうだとしても、不気味な容姿の人は怖い。ましてや人間を食おうとするモンスターがいる世界であればなおさら。しかしそうだとしても、可能な限り人間は協力し合って社会を維持していかねばならないわけです。

本作は人間が持ちうる恐怖を描くと同時に、その恐れを飼いならさねば死ぬといった世界を描こうとしているのではないでしょうか。まるで崖から飛び降りて死ぬか、崖際に座り込むかの二択のようです。

怒い。怖いけれども、怖がって他人を突き放すほうがもっと怖い。『No, I'm not a Human』は、人間の根底にある底なしの恐怖を描くゲームになるのではないか、と期待しているわけです。